Von Anfang an war klar: Der Matter-Standard entwickelt sich weiter. Neue Funktionen kommen hinzu, Details werden verbessert und Fehler beseitigt. Darum bringt die Connectivity Standards Alliance (CSA, link) mehrmals im Jahr neue Spezifikationen heraus. Ein halbjährlicher Turnus hat sich eingebürgert und aktuell befinden wir uns auf dem Stand von Matter-Version 1.4.1. Einen Überblick der bisherigen Veröffentlichungen gibt die Matter-Zeitlinie hier.

Warum die Matter-Version wichtig ist

Die Spezifikation bestimmt, welche Produktkagegorien unterstützt werden und welche Features verfügbar sind. Während frühe Versionen wie Matter 1.0 oder 1.1 nur Grundfunktionen abdeckten – etwa für Steckdosen, Lampen oder Thermostate – brachten die folgenden Releases immer mehr Möglichkeiten ins Spiel. Mit Matter 1.2 kamen Luftsensoren, Hausgeräte und Staubsaugerroboter hinzu. Matter 1.3 ermöglichte erstmals die standardisierte Übertragung von Energiedaten und Matter 1.4 erweiterte dieses Energiemanagement um neue Geräteklassen.

Wer die nachträglich ergänzten Funktionen nutzen möchte, muss sicherstellen, dass sein Gerät nach der richtigen Version zertifiziert wurde – und er benötigt ein Matter-Ökosystem, das den entsprechenden Teil der Spezifikation ebenfalls unterstützt. Beispiel: Die im Oktober 2023 mit Matter 1.2 hinzugefügten Saugroboter sind erst seit Frühjahr 2025 in Apple Home nutzbar, weil die Home-App von iOS bis dahin keine Steuerelemente für diese Produktkategorie besaß.

Matter-Versionen ermitteln – so geht’s

Ein Matter-Logo auf der Verpackung oder der Hinweis „Matter-kompatibel“ im Online-Shop genügt leider nicht, um die Version zu erkennen. Anbieter sind nicht verpflichtet, diese Information preiszugeben. In manchen Fällen wäre sie aber hilfreich, weil insbesondere das erste Release (1.0) noch Kinderkrankheiten hatte, die mit späteren Versionen auskuriert wurden. Bei wiederholten Netzwerk-Problemen etwa kann es sich lohnen, diese Kandidaten auszusortieren. Doch wie findet man heraus, nach welcher Matter-Version ein Gerät zertifiziert wurde? Dafür gibt es Indizien:

1. Offizielle Datenbank der CSA

Die wichtigste Quelle ist das Zertifizierungsverzeichnis der Connectivity Standards Alliance (CSA), also jener Organisation, die Matter überwacht und betreut. Ihre öffentlich zugängliche Datenbank (link) listet alle zertifizierten Produkte inklusive ihrer Versionsnummern auf. Wer einen Produktnamen oder Hersteller ins Suchfeld eingibt, findet in den Geräte-Details den Eintrag „Specification Version: Matter X.x“. Das Gerät wurde also nach der aufgeführten Spezifikation getestet und bietet damit – zumindest theoretisch – auch Features der jeweiligen Version.

Die Suche erfordert etwas Geduld, da die Produktnamen in der Datenbank nicht immer den realen Bezeichnungen im Handel entsprechen. Und viele Geräte tauchen mehrfach in der Liste auf, weil der Hersteller international agiert und verschiedene Länderversionen oder Ausführungen zertifizieren lässt. Manchmal hilft es, Modellnummern oder die genaue Bezeichnung vom Typenschild einzugeben. Außerdem empfiehlt es sich, auf Leerzeichen, Groß- und Kleinschreibung zu achten.

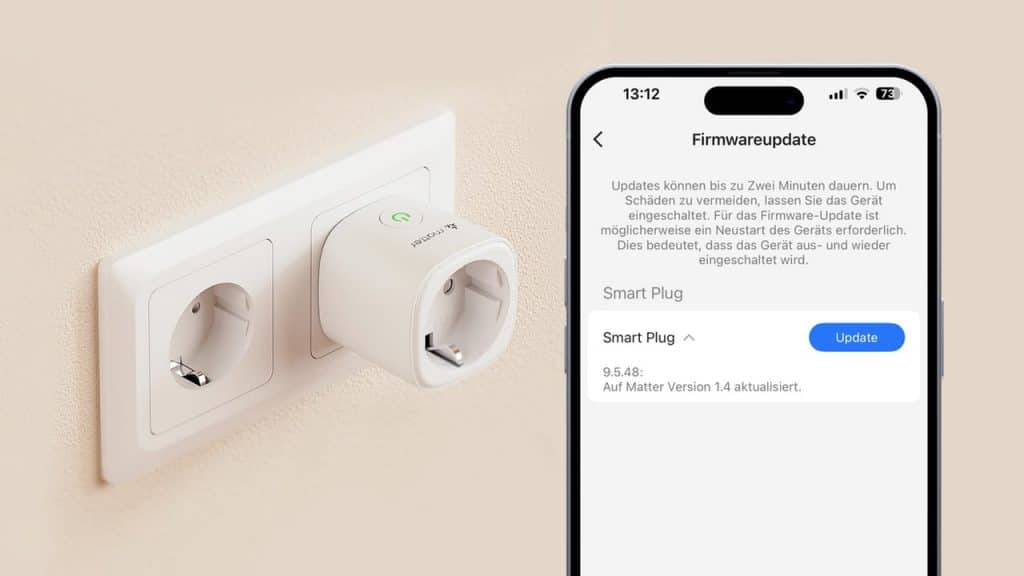

Das größere Problem: Datenbank-Einträge von Geräten, die nachträglich ein Software-Update erhalten haben, werden offenbar nicht immer aktualisiert. Sie erscheinen teilweise noch mit ihrer ursprünglichen Version in der Liste. Beispiel Meross: Die Smart-Plugs des Anbieters sind aktuell mit Version 1.0 oder 1.2 aufgeführt, während der Hersteller schon länger Matter 1.4 an seine Nutzer ausliefert (siehe unten). Funksteckder wie der MSS315 übertragen damit Energiedaten, was eine Matter-Firmware auf dem Stand von 1.0 oder 1.2 gar nicht könnte. Ob der Datenbankeintrag veraltet ist oder die Zertifizierung der ausgelieferten Software noch aussteht, bleibt unklar.

2. Informationen der Hersteller

Es empfiehlt sich deshalb, neben der Datenbank noch weitere Quellen im Internet zurate zu ziehen. Erste Anlaufstelle: die Support-Bereiche der Hersteller. FAQ-Seiten und Datenblätter zu den Produkten enthalten manchmal Hinweise auf die unterstützte Matter-Version. Anbieter wie TP-Link veröffentlichen Pressemeldungen zu einem Update, das die Matter-Spezifikation ändert (link). Auch Samsung SmartThings (link) geht recht offen mit solchen Änderungen um. Allerdings geschieht das alles auf freiwilliger Basis und ohne jede Systematik. Strukturierte Release Notes zum Nachschlagen von Änderungen wie bei Eve Systems (link) sind die Ausnahme.

3. Herleitung über Geräte-Funktionen

Mitunter lässt sich die Matter-Version auch indirekt erschließen – anhand von Funktionen, die erst ab einer bestimmten Spezifikation zur Verfügung stehen. Das bereits erwähnte Energiemanagement ist so ein Beispiel. Bei Staubsaugerrobotern kann die selektive Reinigung von Zonen als Anhaltspunkt dienen: Diese Option wurde erst in Matter 1.4 hinzugefügt. Modelle, die noch Version 1.2 verwenden, können über eine Matter-Plattform wie Apple Home nicht direkt in bestimmte Räume werden.

Derlei Rückschlüsse sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Manche Geräte unterstützen Features nur teilweise oder aktivieren sie nachträglich per Update, obwohl sie bereits nach einer neuen Version zertifiziert wurden. Und umgekehrt kann ein Gerät trotz Matter-1.4-Zertifikat auf bestimmte Funktionen verzichten, die dem Hersteller als zu unwichtig erscheinen.

Fazit: Es fehlt an Transparenz

Der Matter-Standard verspricht Kompatibilität, Vereinfachung und Interoperabilität – doch wer genauer hinsieht, stößt auf ein echtes Informationsdefizit. Verbraucher können schwer nachvollziehen, auf welcher Matter-Version ein Gerät basiert und welche Funktionen auf dem System ihrer Wahl tatsächlich zur Verfügung stehen. Verpackungen und Produktbeschreibungen liefern in der Regel keinerlei Hinweise dazu. So bleibt nur die Recherche in einer Zertifizierungsdatenbank, die für diesen Zweck offenbar nicht vorgesehen war, auf den mehr oder weniger lückenhaften Support-Seiten der Hersteller und in Datenblättern.

Doch selbst wer diesen Aufwand auf sich nimmt, hat keine Garantie, dass die gefundenen Informationen aktuell sind. Für einen Smarthome-Standard, der Barrieren abbauen will, ist diese Einstiegshürde hoch – und die Gefahr von Enttäuschungen groß.

Diesen Beitrag teilen: